お電話でのお問い合わせはコチラ

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

雲南市の社会保険労務士の梶谷です。

前回は社労士試験の難易度についてご説明しました。

今回は社労士試験の勉強法について説明したいと思います。

はじめに前回予告した通り、私の社労士試験の結果をお伝えしたいと思います。

私の結果はというと、

1.8か月の勉強で一発合格

2.予備校や通信講座を使わず独学で合格

3.9割近い得点率で合格(96点/110点)

です。

…はいはい自慢がきましたよ、みたいな声が聞こえてきそうですが、一応コレは嘘偽りない事実です。

ですが、カラクリがあります。

社労士試験の勉強法にも関わってきますので、1つずつそのカラクリをご紹介したいと思います。

私が本格的な社労士試験の勉強を始めたのが2018(平成30年)1月で、受験したのが2018年(平成30年)8月。

つまり勉強期間は8か月となります。

社労士試験は何年かかけて合格する人も多い資格ですから、これはかなり短い勉強期間だと言えます。

重要なのはこの勉強期間の中身です。

私の略歴をご覧いただけるとお分かりかと思いますが、私は受験の前の年に勤めていた会社を退職しております。

つまり、

勉強に集中できる環境が整っていた

ということです。

一説によると社労士試験に必要な勉強時間は800~1000時間と言われています。

私自身の勉強時間は大体800時間程度であったため、必要な時間を800時間と仮定します。

その上で、働きつつ、家庭を持ちながら社労士試験の勉強をする方との比較をしてみましょう。

・中田祐介さん35歳(仮名)

・同い年の配偶者と、5歳の息子が1人。

・都内の中堅企業総務部で勤務。就業時間は9時~18時で、平均1時間の残業有。土日祝日休み。

・会社勤めに限界を感じ、社労士として独立するため試験の勉強をしている。

・受験する前年の試験直後から勉強を開始(勉強期間は1年間)

・都内の図書館などは混雑しているため、勉強は自宅派。

中田さんの場合だと、平日勉強するのは仕事が終わり、家に帰って食事をして風呂に入ってからなので夜10時頃から。または朝早く起きて勉強するか、電車通勤であれば通勤中の時間でしょう。

この場合、平日に確保できる勉強時間は多く見積もって2.5時間といったところです。

その分休日は勉強時間が確保できますが、家庭を持っているため、休日でも5時間くらいが限度かと思います。

計算すると、

・平日

2.5時間×245日=612時間

・休日

5時間×120日=600時間

・合計

612時間+600時間=1212時間

ただし、このように計算通り毎日勉強できるはずはありません。

平日であれば疲れて勉強ができない日があったり、休日には家族で出かける日もあるでしょう。

そのため実際は計算した7割程度の勉強時間しか確保できないかと思います。

そうすると、

・実際の勉強時間(1年間)

1212時間×7割(70%)=848時間

何とか合格に必要となる800時間を確保することができました。

次に私の場合です。

・梶谷正樹さん32歳(受験時)

・独身生活を謳歌中。

・前年に会社を退職、ニート生活。

・会社勤めに限界を感じ、社労士として独立するため試験の勉強をしている。

・受験する年の1月から勉強を開始(勉強期間は8か月)

・島根県内の図書館は空いているため、勉強は図書館派。

梶谷さんの場合だと、平日休日に関わらず好きな時間に勉強時間を確保することができます。実際に勉強していたのは10時~17時の間くらいで平均して5時間程度。

計算すると、

5時間×240日=1200時間

ただし、梶谷さんは無職のくせに怠け癖があったので、実際は計算した7割程度の勉強時間しか確保できませんでした。

そうすると、

・実際の勉強時間(8か月)

1200時間×7割(70%)=840時間

中田さんとほぼ同じ勉強時間を確保することができました。

さて、この中田さんと私を比較すると、勉強時間自体はほぼ同じで、合格に必要な800時間を満たしています。

ここでこの項のテーマに戻り、「勉強期間の中身」について考えます。

中田さんの場合は、

・仕事終わりや、休日に疲れが残っている中で勉強しています。

・勉強する場所も自宅であり、小さいお子さんがいることを考えると集中できる環境とは言えません。

・仕事と家庭を両立させていく中で心労もあり、試験だけに集中できる状態ではありません。

それに対して私の場合はというと、

・平日休日関係なく、1日の1番集中できる時間に勉強することができます。

・最寄りの図書館はガラガラなので、集中できる場所で勉強することができます。

・仕事や家庭のことを考えることもなく、試験だけに集中できることができます。

いかがでしょうか。

このように同じ時間勉強しても、その中身によって大きく違いがでます。

中田さんと私の場合だと、1.5倍以上の差がでてくるのではないかと思います。

中田さんが社労士試験に合格できるかというと、難しいかもしれません。

実際に社労士試験を受験するのはお勤めの方が圧倒的に多いため、私のような試験だけに集中できるような環境を持っているのは実質チートです。

このように良質な勉強時間を確保できたことで、短期間の勉強で一発合格することができました。

正確なデータは分かりませんが、社労士試験は難易度が高いため、合格者は予備校や通信講座を使って勉強する方が多いです。

私の考えはというと、

社労士試験は独学で合格できます。

なぜかというと、

市販のテキストが充実している

からです。

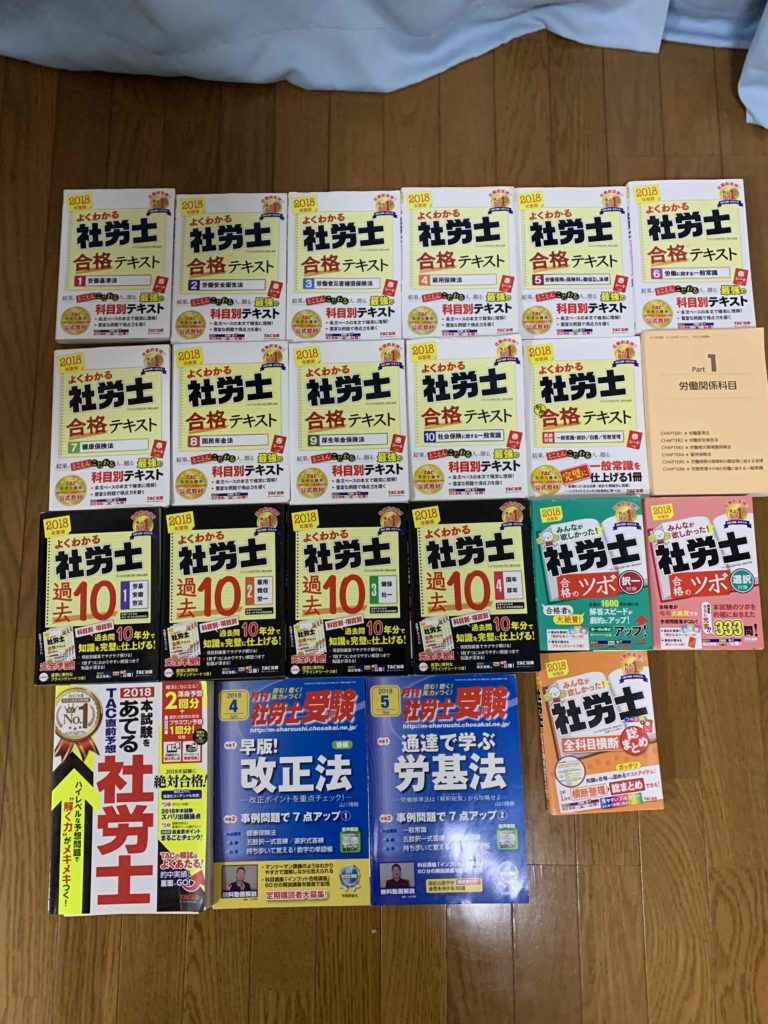

ここで私が使っていたテキストをご紹介します。

いかがでしょうか。

社労士試験受験者の方には「なんだ大したことないな」という量かもしれませんが、一般的な基準で考えるとかなり多い量ではないかと思います。

私はTACという予備校の出版しているものを揃えましたが、このようなテキストが各出版社から出版されています。

テキストの選び方などについては次回ご説明します。

内容も充実していて、これさえやっておけば十分合格レベルに到達できます。

そう考えると合格に必要な質・量のテキストは市販で十分に揃えられるので、必ずしも予備校や通信講座を使う必要はないと私は思います。

ただし、残念ながら私は予備校や通信講座を使っていないので、それらの良さをご説明することができません。(そもそも島根には予備校がない)

ですので一般論ですが、

予備校・通信講座→お金はかかってもいいけど、効率的に勉強したい

独学→勉強のやり方は自分で考えるけど、お金はかけたくない

という考え方でよいと思います。

私の場合、市販のテキストから自分に合ったものを選ぶことができたことで、独学での合格につながりました。

実はこれ、すごいようですがあまり意味のある数字ではありません。

何点だろうが合格は合格だし、不合格は不合格です。

実際に開業し、多くの社会保険労務士と仕事をするようになった今でも、何点で合格したなんて話はしません。

ただし、やはり受験者としては余裕を持った点数で合格したいと思うもの。

そこで私の科目別の点数をご紹介したいと思います。

| 試験科目 | 選択式計8科目 | 択一式計7科目 |

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 5/5点 | 8/10点 |

| 労災保険法(労働保険徴収法含む) | 4/5点 | 9/10点 |

| 雇用保険法(労働保険徴収法含む) | 5/5点 | 8/10点 |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 3/5点 | 7/10点→社保一般常識と合算 |

| 社会保険に関する一般常識 | 5/5点 | |

| 健康保険法 | 5/5点 | 10/10点 |

| 厚生年金保険法 | 5/5点 | 8/10点 |

| 国民年金法 | 4/5点 | 10/10点 |

| 合計 | 36点(40点中) | 60点(70点中) |

一見何の心配もない得点率に見えますが、赤字の労務管理その他の労働に関する一般常識の選択式科目をご覧ください。

5問中、3点の得点です。

ここで前回の記事の合格基準を確認してみましょう。

「選択式試験は各科目3点以上、択一式試験は各科目4点以上である者」

です。

つまり、この科目の選択式で、あと1問でも間違えていたら、

不合格でした。

しかも、同じく前回の記事で平均点が低かった場合は、その科目の合格基準点が引き下げられることがあるとご説明しました。

この年のこの科目ではその引き下げ(通称「救済」と呼ばれます)は、ありませんでした。

このように、全体の点数がいくら良くても、たった1科目のために不合格の可能性があるということは社労士試験ではもはや常識です。

このせいで私は今でも「合計特殊出生率」という言葉が嫌いですし、「生産年齢人口」という言葉に親しみを感じます。(詳しくは2018年の過去問を見てみましょう)

合計が何点とか何割とかいうことはあまり気にせず、とにかく科目ごとの合格基準点を下回らないよう勉強するのが社労士試験の王道です。

長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。

まとめると、

①良質な勉強時間を確保できれば一発合格は可能。

➁自分に合ったテキストが用意できれば独学で合格は可能。

③総得点はあまり意味がない。とにかく科目ごとの合格基準点をとる。

です。

次回はもっと具体的にどんな順番で勉強したのか、どのようなテキストを使ったのか、どの科目が難しいのかなどに踏み込んでご説明したいと思います。

〒699-〒690-2405

島根県雲南市三刀屋町古城14-11-303

TEL:0854-47-7705

FAX:050-3512-3106

Mail:so030045@yahoo.co.jp

営業時間:9:00~18:00

定休日:土.日.祝

※対応できる場合もあるので、まずはご連絡下さい